共産主義の新しいカタチ 43

『種の起源』の出版

2024.12.18 17:00

共産主義の新しいカタチ 43

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

動物と同じ次元で人間捉える

ダーウィニズムとその周辺①

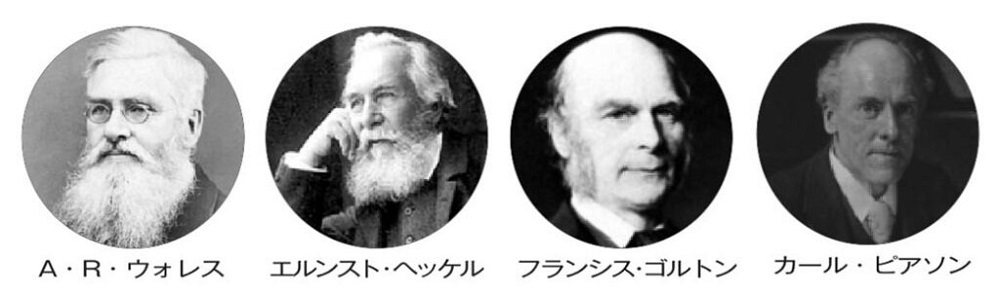

1858年にリンネ学会で「自然淘汰(選択)説」として「進化論」が発表された論文は、チャールズ・ロバート・ダーウィンとアルフレッド・R・ウォレスの共同のものでした。

ウォレスに先を越されまいと出版へ

進化論は、現存生物が共通の生物を基盤に長い時間をかけ分岐した、と考えます。18世紀フランスで博物学者ビュフォンが初めて進化の可能性に言及、前回触れたJ・B・ラマルクが①用不用説 ②獲得形質遺伝—の観点から具体的に進化を唱えました。学界で嘲笑されたラマルクを評価したのが、ダーウィンの祖父のエラズマスでした。

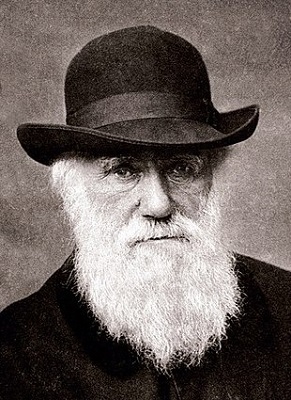

孫のダーウィンは大学卒業後に英海軍の軍艦ビーグル号に乗船。ガラパゴス諸島などで動植物に触れた経験が研究人生の核に。次いで植物の品種改良の現象やマルサスの『人口論』などにヒントを得て、1838年頃に「自然選択」説の原理に到達するも、20年間公表しませんでした。

ところが1858年、マレー諸島で調査研究を行っていたウォレスから、自分と同じ自然選択説を唱える論文を送られ、意見を求められたダーウィンは驚愕(きょうがく)。地質学者ライエルの仲裁により発表された両者の論文は、いわく付きでした。

ウォレスに先を越されることを恐れ、ダーウィンは、急いで著作を執筆し出版したのが『種の起源』です。

ダーウィンの一族が優生学に関わる

千葉聡・東北大教授の『ダーウィンの呪い』(講談社現代新書)ではこのダーウィンの『種の起源』や自然選択説が、今日まで影響を与える「優生学」「優生思想」に繋がってきた歴史的負の事実を記述しており、それが一種の「呪い」であることを見事に言い当てています。

とはいえ、直接ダーウィン自身が「優生学」を樹立し、それを「公衆衛生」の政策として立案したわけではありません。

「優生学」を立ち上げたのは、ダーウィンの従兄弟であるフランシス・ゴルトンとその後継者であるカール・ピアソンでした。ゴルトンもピアソンも元々は統計学を研究していました。そしてややこしいことに、ダーウィンの子や孫たちが微妙に絡んでいるのです。

軍人だった子のレナードは後に優生学会の会長を務め、第1回優生学会議で「私たちの目標、すなわち将来の人種的資質の向上は、勇気をもって取り組むにふさわしい崇高なものである。(中略)進歩の機構として、自然選択の盲目的な力に代わる自主的な選択が必要である。人類はこれまで進化の研究から得たあらゆる知識を、将来の道徳的および肉体的進歩を促進するために利用しなければならない」と述べ、「進化は劣化を伴う可能性のあるプロセス」であるから、「自然選択が人間の進化に及ぼす悲惨な結果を想定し、それを見過ごさぬよう、人間の介入が必要である」と主張し、「自然選択は『劣化』の可能性を人為選択による人類の改良で防ごう」と考えたのです。さらに孫で米国のマンハッタン計画に参加した核物理学者のチャールズ・ゴールトン・ダーウィンも、引退後に優生学の研究を行いました。

そしてゴルトンの後継者であったピアソンについて注意すべきは、マルクス主義の強烈な信奉者であったことです。ベルリンやハイデルベルクなどドイツ留学でマルクスに傾倒し、『資本論』の英訳をマルクスに申し入れたほどです。

★「思想新聞」2024年12月1日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「なぜ勝共を叫ぶのか」2024年11月4日 渋谷駅