ダーウィニズムを超えて 65

科学と宗教・哲学の関係はいかなるものか

2024.06.30 22:00

ダーウィニズムを超えて 65

アプリで読む光言社書籍シリーズとして「ダーウィニズムを超えて」を毎週日曜日配信(予定)でお届けします。

生物学にとどまらず、社会問題、政治問題などさまざまな分野に大きな影響を与えてきた進化論。現代の自然科学も、神の創造や目的論を排除することによって混迷を深めています。

そんな科学時代に新しい神観を提示し、科学の統一を目指します。

統一思想研究院 小山田秀生・監修/大谷明史・著

第六章 歴史から見た宗教・哲学と科学の関係

(二)科学と宗教・哲学の関係はいかなるものか

以上、科学と宗教・哲学の関係を歴史的に考察してみると、その関係は対立や闘争ではなくて、宗教ないし哲学の示す方向に従って科学は発展してきたことがわかる。つまり、宗教・哲学が羅針盤の役割を果たし、それによって科学の船が航海を続けることができたのである。

しかし、今日まで宗教や哲学の示した方向は必ずしも正しいものではなかった。それは今日までの宗教や哲学が完全なものでなかったからである。そのために、一時代において、ある宗教や哲学が示した方向は、科学の発展にとって不毛なものとなる場合があった。その展型的な例が、中世初期における、人間の内面性のみを重視した教父たちによるキリスト教価値観であった。

また古い価値観と、新しい価値観が衝突するという場合があった。例えばルネサンス時代から17世紀にかけて、中世社会を支配したアリストテレスやプトレマイオス(Ptolemaios, 2世紀中頃、天動説の完成者)の世界像が、コペルニクスからニュートンに至る科学者たちによって崩壊せしめられたが、これは神を認める宗教と神を認めない科学との闘争ではなかった。そのいずれもが、神の存在と神による創造を認める立場であった。それは天動説という古い自然哲学に対する地動説という新しい自然哲学の闘争、すなわち古い自然観に対する新しい自然観の闘争であった。新しい自然観の担い手である、コペルニクス、ガリレオ、ケプラー、ニュートンらは、激しく攻撃され、迫害を受けながら、偏狭な宗教者たちと闘ったのであるが、彼らは科学者であると同時に、古い神観を打破しようとする新しい神観の担い手であったと言えよう。

一つの哲学が、ある時代において新しい哲学であったが、次の時代においてはその役割を終えて古い哲学となり、新たに登場した哲学と衝突するようになるという場合もあった。

機械論という一つの世界観(哲学)が果たした役割について考えてみよう。近代において機械論を打ち出したのはルネ・デカルトであるが、その機械論哲学はニュートンに強力な影響を及ぼして、ニュートン力学を生み出し、19世紀には、化学と熱を原子の言葉で説明するようになった。かくして機械論は、その頂点に達したのである。ところが、機械論の立場からは、重力や電磁気力が真空を越えて作用するということを認めることはできず、エーテルと呼ばれる物理的媒質を通じて力は運ばれると考えた。そのエーテルを追放し、真空を越えて力が作用すると結論したのが、アインシュタインであった。そのことに関して、素粒子物理学者のワインバーグ(Steven Weinberg)は次のように述べている。

ニュートン主義の勝利の後も、機械的な伝統は物理学の中で栄え続けた。19世紀にマイケル・ファラデイとマクスウェルが作った電場と磁場の理論は、エーテルと呼ばれる、あらゆるところに浸透する物質的媒質の中の応力の言葉で、機械的な枠組みの中で言い表された。19世紀の物理学者が愚かであったわけではない。どんな物理学者にも、進歩のためには、何らかの試行的な世界観が要る。そして機械的な世界観は、どんなものより良い候補に思えたのである。しかしそれは長生きしすぎてしまった(*5)。

ワインバーグが「どんな物理学者にも、進歩のためには、何らかの試行的な世界観が要る」と言っているように、哲学を指針として、科学は発達してきたのである。

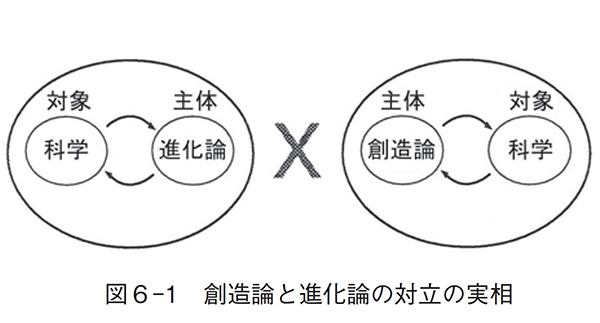

現代において、創造論と進化論の対立があるが、これも宗教と科学の闘争ではない。創造を主張する自然観と、進化を主張する自然観が、科学的な事実をそれぞれの立場から解釈しながら対立しているのである。その関係を図6-1に示す。したがって、創造論か進化論かという問題は、結局、どちらがより合理的に、論理的に、科学的な事実に基づいて現象を説明しうるかということである。

ダーウィンの進化論の登場以来、今日まで、キリスト教の創造論は進化論との対決において劣勢であり、進化論が創造論を制圧する勢いであった。しかし今や、統一思想の新創造論の登場によって、創造論が最終的に勝利を得る日が来ているのである。

宗教や哲学は今日まで、それぞれの時代に応じて、暗闇を照らす灯の役割を果たしてきた。したがって、時代の移り変わりとともに、古い時代を照らした宗教や哲学は次第に用をなさなくなっていった。そうして新しい時代にふさわしい宗教や哲学が現れて、さらなる科学の発展を導いたのである。今日、科学はいかなる方向へ進むべきか、その行くべき道を模索している。したがって、ここに科学の行くべき真なる道を示すことのできる、新しい宗教と新しい哲学の登場が切に望まれているのである。

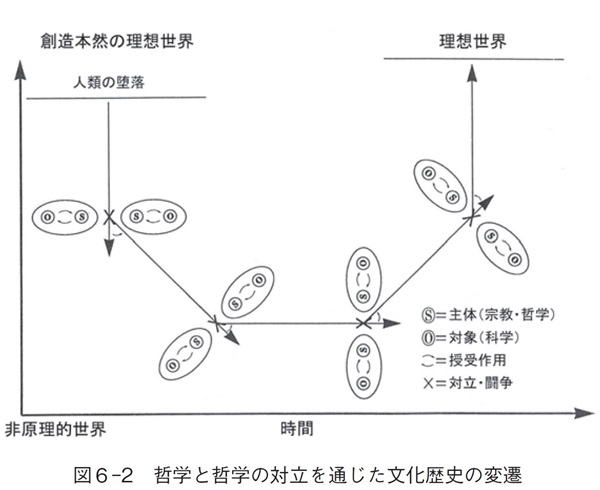

哲学と哲学(あるいは宗教と宗教)の対立、闘争を通じて、文化の歴史は次第に創造本然の方向へと転換されていった。もちろん、ある時代において、宗教が形骸化し、無神論的な哲学が支配的となって、文化が創造本然の方向から離れていく場合もあった。しかしやがて、宗教が刷新され、より強力な有神論的な哲学が現れて、文化をより一層、創造本然の方向へ導いたのである。

歴史のある一時期において、キリスト教も形骸化して、科学の発展を妨げるという場合があった。しかし歴史を通じて見れば、キリスト教は科学の発展に大きな貢献をなしたのである。アメリカのコーネル大学の創設者の一人であるホワイト(A. D. White, 1832~1918)は、そのことを次のように語っている。

宗教は科学に貢献してきたのである。キリスト教の業績はまさに偉大だった。……キリスト教はまた、人類のためにおのれを犠牲にするあの精神をはぐくんだ。そしてこの精神が勇敢な人々を科学のための戦いへと鼓舞したのである。不幸にして、数世紀前、信仰深い献身的な一隊が、自由な科学的探究は危険であり、その方法を監督するためには神学が干渉すべきであり、そして聖書の記録は、歴史の撮要(さつよう)、科学の論文として科学の研究成果を判定する基準となるべきものだ、とする思想をもって出陣した。大きな近代戦はこうして始まった(*6)。(太字は引用者)

哲学と哲学(あるいは宗教と宗教)の闘争を通じた文化歴史の変遷を図6-2に表す。ここで宗教と哲学の関係について言えば、宗教は究極的存在に関する教えであり、哲学は人間社会の現実的な問題に対して指針となるものである。したがって、哲学は宗教に基づいて成立しているのである。神を否定する哲学も、神ならぬものを絶対視する無神論という一種の宗教(擬似宗教)に基づいている哲学なのである。したがって文化歴史の変遷は、現実的には哲学と哲学の闘争を通じてなされるが、その背後には宗教と宗教の闘争があるのである。そしてそこには宗教と擬似宗教の闘争や、同一の宗教における古い理念と新しい理念の闘争の場合も含まれるのである。

*5 スティーヴン・ワインバーグ、小尾信弥・加藤正昭訳『究極理論への夢』ダイヤモンド社、1994年、192頁。

*6 アンドルー・ホワイト、森島恒雄訳『科学と宗教との闘争』岩波書店=岩波新書、1970年、3~4頁。

---

次回は、「科学の発展と神の摂理」をお届けします。

◆『ダーウィニズムを超えて』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ