勝共思想入門 40

労働と労働力は違う

2023.06.01 22:00

勝共思想入門 40

アプリで読む光言社書籍シリーズとして「勝共思想入門」を毎週木曜日配信(予定)でお届けします。

同書は、40日研修教材シリーズの一つとして、1990年に発行されました。(一部、編集部が加筆・修正)

光言社・刊

第十一章 搾取の本質(その二)

資本主義社会は利潤の追求をその本質とする社会であるとマルクスは主張しますが、うなずかざるを得ない面があります。

利潤を得ることを目的として、そのための人間であり、機械であり、ものを生産するシステムであると考え、それに徹することを、経済的合理性を追求するといいますが、正しく資本主義社会とはそのような社会として、存在しているというわけです。このような社会を理想的であると考える人はいません。そこには人間らしさが失われている、人間の本性が求めている何かが欠けていることに気づくのです。このようにしてしまったのは、資本主義社会の仕組みゆえなのだとマルクスは主張します。

それでは、マルクスの搾取(さくしゅ)理論を説明しながら、批判し代案を提示してみたいと思います。

一 労働と労働力は違う

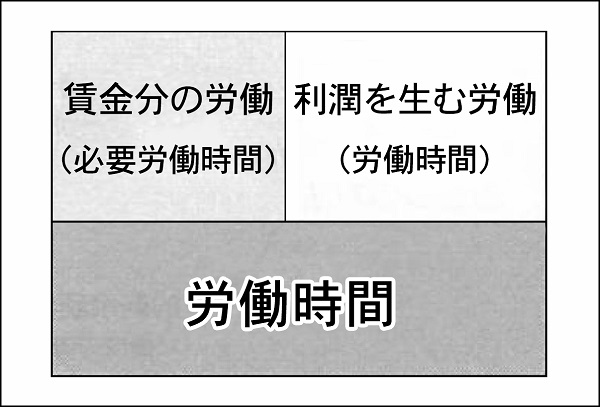

マルクスは労働力と労働とを区別しています。例えば1日の労働は8時間だけれど、労働力を再びつくり出すのに必要な生活資料の価値は、4時間の労働で生み出されるという具合です。

マルクスが労働力を可変資本と呼んだのは、労働力が、自分の価値以上の価値を生産するからでした。新しい価値を生産することができると考えたからでした。その仕組みは既に述べたように、一労働日(1日の労働時間)は、その労働力以上の価値(賃金以上の価値)を生産し得る時間であるので、当然賃金として支払われない労働時間が生じる。その不払い労働時間を「余剰労働時間」と呼んだのです。そして、それが利潤の源泉となるとしたのです。このように、利潤は労働者のみが生み出したものとしました。しかし、この利潤はすべて資本家の懐に入り、労働者のもとには還元されない。

つまり搾取しているというわけです。

---

次回は、「絶対的剰余価値」をお届けします。

◆「勝共理論」について動画でご覧になりたいかたはコチラから!