勝共思想入門 39

批判されるべき点/機械の本質

2023.05.25 22:00

勝共思想入門 39

アプリで読む光言社書籍シリーズとして「勝共思想入門」を毎週木曜日配信(予定)でお届けします。

同書は、40日研修教材シリーズの一つとして、1990年に発行されました。(一部、編集部が加筆・修正)

光言社・刊

第十章 搾取の本質(その一)

五 批判されるべき点

マルクスとエンゲルスとの往復書簡の中でマルクスは、自分の著作を芸術作品のように考えていることを記しています。芸術作品は訴えたいテーマを中心にしてそれを強調し、さらには誇張して表現し、それ以外のものは影が薄くなるものでしょう。マルクスの資本論もそのような著作と考えてよいと思います。

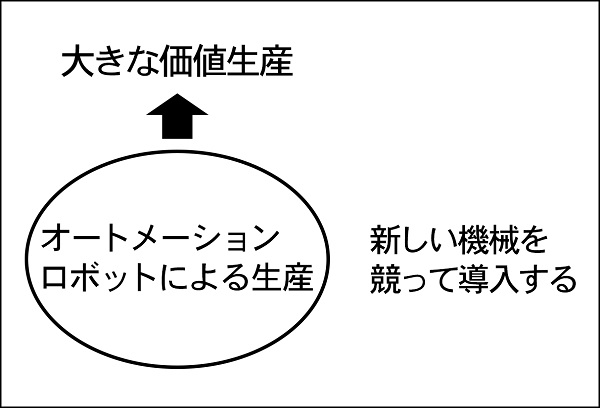

とりわけ、機械は価値を生産しないとする考えは、そのことを物語っています。当時は19世紀初期から半ばでした。機械といってもさほど高度なものはなく、労働者の労働の量を単位時間あたりにおいて増やすだけのものとしてしか考えられなかったのかもしれません。しかし、今日の大機械工場、オートメーション工場、ロボットによる商品生産が行われている状況を考えますと「搾取(さくしゅ)を強めるため」の機械としてしか見れないというのは、全く現実から離れていると言わねばなりません。現在のオートメーション化された工場においては、労働者よりも機械のほうがはるかに利潤生産において大きな貢献をしていると言わざるを得ないからです。だれもが認めざるを得ない事実なのです。事実を離れた真理はあり得ません。

それでは、利潤生産について労働価値説の批判と克服をもとに、さらに深く考えてみることにしよう。

六 機械の本質

さて、労働価値説の代案のところで、価値の本質とは人間の欲望を満たす性愛であること、そしてそれは、「創造力」によって生み出されるものであって、労働時間の長さとは関係がないと述べました。創造力が投入され、その対象が人間に役立つ性質をもつようになったとき価値が生産されるといえるのです。

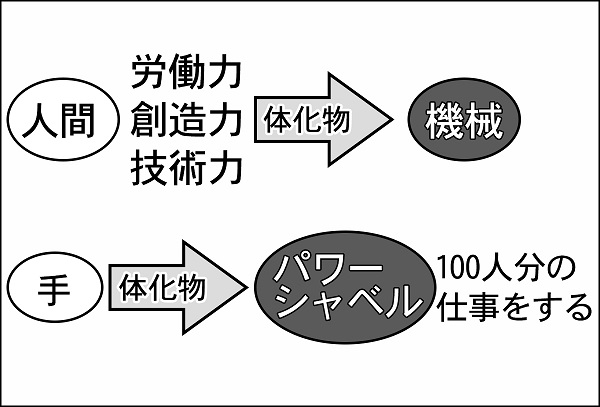

このような立場から機械について考えてみますと、機械は単なる物質ではなく人間の労働力、すなわち創造力、または技術力が物体化したもの、すなわち“体化物”と言わねばなりません。

とすれば、人間の労働力が価値の生産ができるのであれば、当然その体化物である機械もまた、新しい価値を生産できると言わねばならないはずです。機械は利潤を生まないと独断したマルクスの考え方は、革命という目的のためにすべてを利用しようとする行き過ぎた考え方であると言わねばなりません。

---

次回は、「労働と労働力は違う」をお届けします。

◆「勝共理論」について動画でご覧になりたいかたはコチラから!