勝共思想入門 33

労働価値説/商品とは交換されるもの

2023.04.13 22:00

勝共思想入門 33

アプリで読む光言社書籍シリーズとして「勝共思想入門」を毎週木曜日配信(予定)でお届けします。

同書は、40日研修教材シリーズの一つとして、1990年に発行されました。(一部、編集部が加筆・修正)

光言社・刊

第九章 価値あるものとは何か

二 労働価値説

さて、先ほど述べましたようにマルクスの価値についての研究は、資本主義社会の中の値段=価格のついているものすなわち、「商品」に限定されたのです。マルクスは私たちに問いかけてきます。

──ものの値段はどうして決まると思う。そもそも値段というものはどうしてあると思う。必要なものにはみんな値段があるのだろうか。例えば空気は人間にとってはなくてはならないものだ。しかし、空気には値段がない。どうしてだろう。それは無限にあるからだろうか。それならば水はどうだ。水も無限にあるといってもいいだろう。しかし、水道の水には値段がつく。もちろん、川の水は値段がつかない。いったいこの違いはどこにあるのだろう。その唯一の違いは、水道の水には人間の手が加わっているということである。

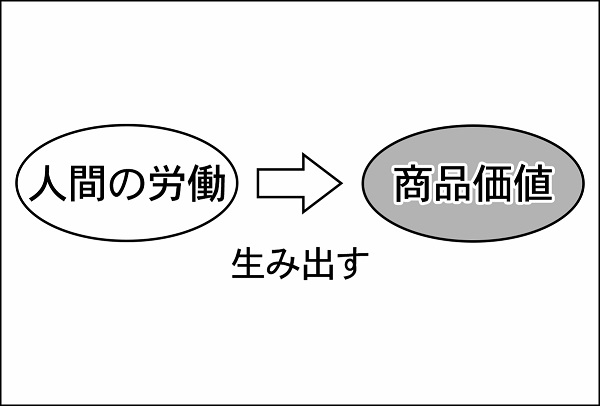

すなわち人間の労働が加わっているからである。空気や水も無限とはいい切れない。川の水や空気がただであるのは無限にあるからというのではなく、自然のままであるからといえるだろう。値段がついているのは価値があるということであるが、それは人間の労働が加わったからである。人間の労働が加わって初めて値打ちが、価値が生ずるのである。──

どうでしょうか。納得できますか。ぼんやり聞いているとそのまま受け取ってしまうほど、話の筋は通っていますね。さらにマルクスは説得を続けます。

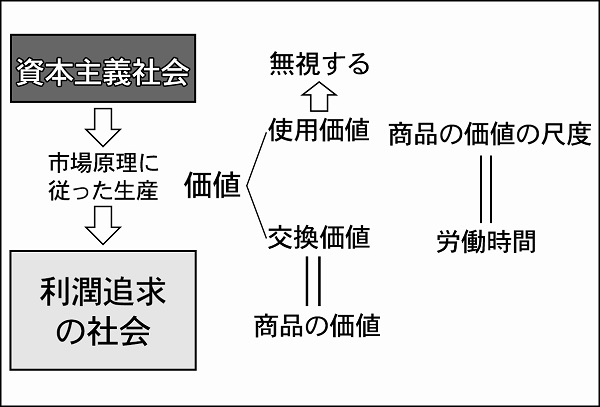

三 商品とは交換されるもの

──それでは、人間の労働が加わればどんなものでも値段がつくだろうか。値段のつかないものもある。例えば、お母さんが子供のために作った服だとか、日曜大工で作った自分が使うための本箱などは値段がない。なぜ値段がないのか。自分のためとか家族のために作ったからだ。つまり交換を目的として作ったものではないからである。──このようにしてマルクスは交換される価値を「交換価値」といい、ものの値段とは、この交換価値をお金で表現したものであるとしたのです。

ここでまとめてみると、値段のつくもの、つまり商品としての価値のあるものはすべて人間の労働が加わっているということ、そして、単に労働が加わりさえすれば値段がつけられるものとなるかといえばそうではなく、交換を目的としてつくられたものでなければ、値段はつけられないということ、この二つの内容が含まれていました。

そして、値段のもとになる価値は労働によってつくられるので、価値の尺度は「労働時間」の長さであるとしたのです。

マルクスは、私たちが一つの商品、例えば万年筆を見るとき、また使うとき、それを単に物だと思いがちであるけれど、それだけではいけないというのです。資本主義の社会はとかくすべてのものを物、金で見ようとするけれども、実は、その背後には労働者の汗と涙による労働があるのだ、だから労働者の労働をそのものの内に見なければならないというのです。これを「労働価値説」といいます。限りない労働者への同情が込められているのです。すべての結論としてマルクスは「価値としては、すべての商品は、ただ一定の大きさの凝固した労働時間でしかない」といったのです。

ところで、商品の中に含まれている価値は、単に量的なものばかりではなく、質的なものも含まれているということはマルクスもいっています。それを「使用価値」と表現したのです。

万年筆は、人間の文字を書くものが欲しいという欲望を満たしてくれる性質としての使用価値をもっているし、靴は、足に何か履くものが欲しいという欲望を満たしてくれる性質としての使用価値をもっているというのです。また、これなくして商品にはなり得ないといっているのですが、この使用価値は値段とは、ある意味では無関係といえるほど無視されてしまうのです。

とにかく盗本主義社会とは、商品を交換するという市場原理に従って生産している社会であり、その中で利潤の追求が目的となっている社会であるというのです。

---

次回は、「労働力という商品」をお届けします。

◆「勝共理論」について動画でご覧になりたいかたはコチラから!