進化論から新創造論へ 5

ダーウィンの自然選択説

2022.10.30 22:00

進化論から新創造論へ 5

アプリで読む光言社書籍シリーズとして「進化論から新創造論へ」を毎週日曜日配信(予定)でお届けします。

人間の祖先は本当にサルなのか? 統一思想からの提案は、科学的真理のように装ってきた進化論の終焉(しゅうえん)を告げる!

統一思想研究院 李相軒・編著

現代進化論に至る道

(4)ダーウィンの自然選択説

-自然界の生存競争が種を選択する-

イギリスの博物学者、チャールズ・ダーウィン(Charles Darwin,1809-82)は、ケンブリッジの神学部で学びましたが、博物学に興味を持って、卒業と同時に海軍の測量船ビーグル号に博物学者として乗り込みました。彼は、南アメリカの海岸やその付近の島で、地質や動植物について観察を続け、生物の進化を確信するに至りました。とくにガラパゴス諸島(図3参照)における動物の観察がダーウィンに進化の明確な証拠を与えたといいます。

「種が変化する」という問題に取り組んだダーウィンは、自然に生育している状態、あるいは飼育されている状態で、動物や植物がいかに変化していくかを考えました。そこでダーウィンは、育種家がどのようにして品種改良を行っているかを調べ、その鍵(かぎ)が選択にあることに気がつきました。育種家はいろいろな生物個体の変異の中から適当なものは残し、適当でないものは捨ててゆくという人為的な選択を幾代にもわたって行っています。ダーウィンはこの「人為淘汰」の現象に注目しました。

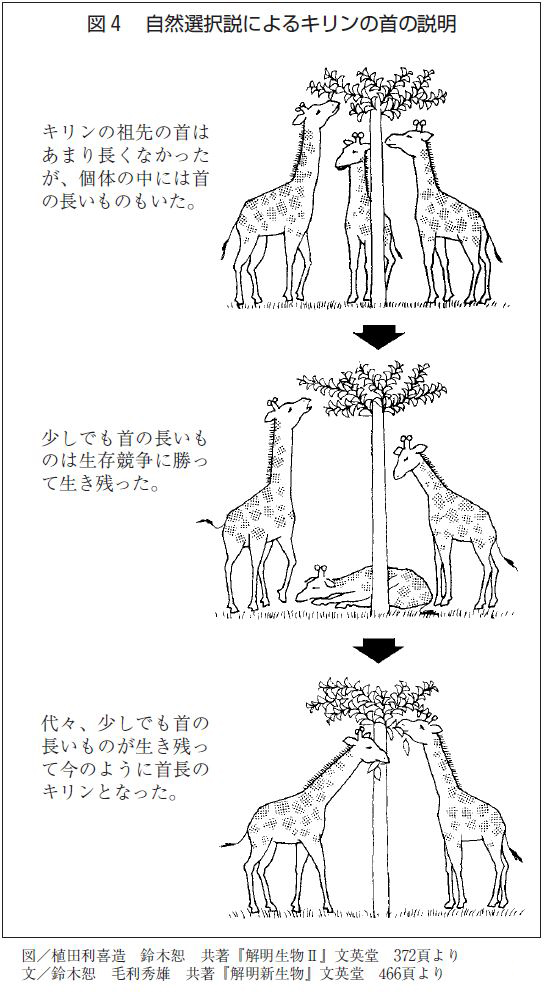

ところが自然には、選択を行う育種家はいません。この問題に解決の糸口を与えたのが、マルサス(T.R. Marthus, 1766-1834)の『人口論』(1798年)でした。マルサスは、この世に戦争や飢餓や病気がなかったら、人類は地球からあふれ出ていただろうと述べ、人間社会におけるたえまない闘争状態を描いていたのです。それをヒントとして、ダーウィンの中に“自然界における生存競争が種を選択している”という考えがひらめきました。それがダーウィンの「自然選択説」(「自然淘汰説」)ヘと発展したのです。その要点を次に述べます(図4参照)。

①生物には個体変異があり、同じ両親から生まれた兄弟にも多少の変異がある。

②個体変異は、その性質を子孫に遺伝する。

③生物の個体数の増加は等比級数的であるが、食物や住居の供給は限られているので、それをめぐって同種個体間に生存競争が起こる。

④生存競争の結果、自然選択が働いて、個体変異のうち環境に適したものだけが生き残ることができ、これを適者生存という。

ダーウィンは研究の成果を1859年に『種の起源』として発表しました。その内容は、ラマルクが主張したように、生物に内在する能力が生物を進化させているのではなく、自然環境が生物を進化させているというのがその基本的立場でした。これによって神が生物に関与する余地は完全に除去されたのです。

ダーウィンは、自然選択は有利な変異をわずかずつ積み重ねながら働くので、生物の進化には飛躍はなく、ゆるやかに進化すると考えていました。それは「自然は飛躍せず」(natura non facit saltum )という古い標語に従ったものです。

ダーウィンは自然選択説の補足として、異性に対して魅力のある形質が選択されるとする性選択(雌雄選択)についても述べました。ライオンのたてがみや鹿の角や鳥の美しい羽などがその例とされています。

一方でダーウィンは、生物は環境の変化に適応して変化するとも述べており、ラマルクの用不用説に同意する一面ももっていました。また自然選択を通じて生き残った個体の有利な変異は遣伝すると考えて、ラマルクのいう獲得形質の遺伝をも受け入れていました。

のちにドイツの動物学者ワイズマン(August Weismann, 1834-1914)は、マウスの尾を22世代にわたって切り続けても、生まれたマウスの尾は少しも短くならなかったという実験を発表して、獲得形質の遺伝を完全に否定しました。彼は自然選択のみによる進化を主張し、自らの立場をネオダーウィニズム(新ダーウィン主義)と名づけました。

---

次回は、「メンデルの遺伝法則の発見」をお届けします。