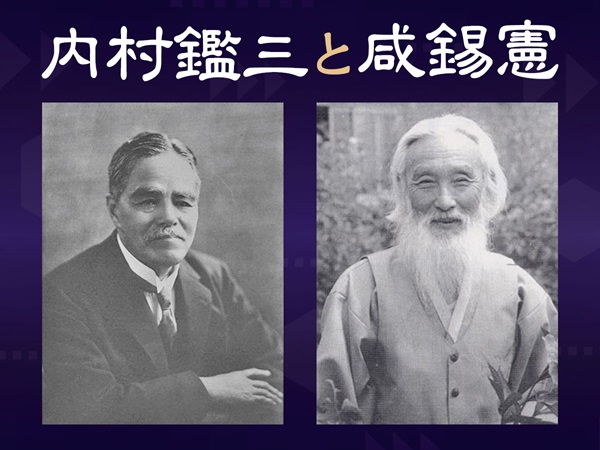

内村鑑三と咸錫憲 20

韓民族を苦しめてきた苦難の意味

2025.04.23 22:00

内村鑑三と咸錫憲 20

韓民族を苦しめてきた苦難の意味

魚谷 俊輔

韓民族選民大叙事詩修練会において、内村鑑三が近代日本の偉大なキリスト教福音主義者として紹介され、その思想が弟子である咸錫憲(ハム・ソクホン)に引き継がれていったと説明された。

咸錫憲は文鮮明(ムン・ソンミョン)総裁が若き日に通われた五山学校で教師を務めた人物だ。そこで内村鑑三から咸錫憲に至る思想の流れを追いながらシリーズで解説したい。

咸錫憲が『意味から見た韓国歴史』で説いている中心的なテーゼは、「韓国の歴史は苦難の歴史」(『意味から見た韓国歴史』、69ページ)だということだ。その事実を前にして絶望的な思いになりながらも、彼はその苦難の意味を見いだしていく。

「けれども、聖書は真理を示してくれた。わたしを救ったのは信仰であった。この苦難こそ韓国がかぶるいばらの王冠であると教えてくれるのであった」(同、71ページ)

「いばらの王冠」は十字架上のイエスがかぶっていたものであるから、彼は民族の苦難を「イエスの受難」と重ね合わせ、そこに贖罪(しょくざい)的な意味を見いだしたということだ。

著書の結論に近づいた「35 苦難の意味」で、彼はその答えを一気に放出する。

「苦難は罪を清める。苦難は人生を洗い清める。不義によって傷つき汚れてしまった霊魂は、苦難の苦渋で洗ってはじめて回復される」(同、361ページ)

「苦難は人生を深める」(同、361ページ)

「苦難は人生を偉大にする。苦難に耐え得ることによって生命は一段と進化する」(同、361ページ)

「苦難が与える損害と痛みは一時だが、その与える甲斐と意味は永遠だ。個人においても民族においても偉大な性格は苦難の賜物である」(同、361ページ)

「苦難は人生をハナニムの下へと導く」(同、361ページ)

「われわれの平面的な人生観を直すため苦難を受けなければならない」(同、363ページ)

「奴隷の習性をなくすために、力強い意志が自我になり、高潔な魂を鍛え上げるために、火のような苦難が必要だ」(同、363ページ)

「立ち上がれ、苦難の荷を負う者たち、受難のゲッセマネに夜は更けて、ケデロンの川はすでに渡った。終わりは近いだろう。二千年前、苦難の王イエスが『父よ、わたしの霊をみ手にゆだねます』〔ルカ23・46〕といって、苦難の苦い杯を飲みほし十字架に向かったごとく、われわれもこの荷を快く負い、あの息づまる最後の早瀬へと下り立とう」(同、363ページ)

ここに至って、これまで韓民族を苦しめてきた苦難は積極的な意味を持つようになった。しかし、それは無条件にそうなるのではない。これまで韓国人はハナニム(하나님/韓国語で“神様”の意味)から苦難を与えられてもその意味を正しく理解できず、「宿命観の奴隷」となり、それによって「全民族の魂が堕落してしまった」(同、349ページ)。

その宿命観を追い出して、苦難を「ハナニムの摂理」(同、361ページ)として主体的に受け止める時に、その信仰によって民族は生まれ変わるというのである。